Sigmund Freud hat es auf den Punkt gebracht: "Es gibt nur Regeln für Dinge, die wir eigentlich tun möchten", konstatierte der Entdecker der Psychoanalyse. Deshalb dürfen wir uns zwar die Hand verbrennen, aber keine inzestuöse Beziehung führen. Regeln verbieten uns, was nicht gut für das gesellschaftliche Zusammenleben ist.

Da stellt sich natürlich die Frage: Möchten wir in einer Gesellschaft leben, die uns durch ihre Regeln einschränkt? Die Antwortet lautet ganz klar - und vielleicht überraschend - nein.

Weshalb leben wir dann trotzdem in durch Regeln eingeengten Verhältnissen? Weil wir keine Wahl haben. Wir können nicht ausweichen. Es gibt keine Gesellschaft ohne Regeln.

Deshalb lauten die eigentlichen Fragen: Weshalb ist das so und welche Regeln können wir gerade noch akzeptieren?

Die Regeln der Natur

Nehmen wir als Beispiel Robinson Crusoe. Er lebte allein auf seiner Insel und brauchte keine Regeln. Was er nicht tat, wurde nicht getan. Und doch galten auch für ihn Ge- und Verbote. Zum einen ergaben sie sich aus dem Rhythmus der Natur. Robinson musste zu einem bestimmten Zeitpunkt pflanzen und zu einem anderen ernten. Außerdem erlebte er Regenzeiten, zu denen er so gut wie nicht arbeiten konnte. Also verfolgte er Abläufe, die ihm vorgegeben wurden. Verstieß er dagegen, musste er hungern. Hinzu kamen religiöse Regeln. Robinson war ein gläubiger Mann. Er achtete den Sonntag und kirchliche Feiertage. Außerdem hatte er das Arbeitsethos der Protestanten verinnerlicht. Als er eine Ziegenherde domestiziert hatte, musste er die Tiere regelmäßig füttern und melken. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Aber es dürfte jetzt schon verständlich sein, worauf es hinausläuft: Die äußere Natur und die Natur des Menschen erlegen uns Regeln auf, deren Nichtbefolgung ernste Konsequenzen für uns hat.

So weit, so gut. Das ist nachvollziehbar. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen. Eine Notwendigkeit zur Erhaltung unseres Lebens. Doch weshalb um alles in der Welt müssen wir auf der rechten Straßenseite fahren und dürfen nicht bei Rot die Fahrbahn überqueren?

Dafür gibt es auf den ersten Blick keinen Grund. Schließlich halten sich die Briten links. Die Franzosen und Italiener fahren sowieso wie es ihnen passt. Jede Gesellschaft hat also ihre eigenen Regeln. Nur: Warum gibt es überhaupt Regeln und wenn schon, weshalb nicht einheitlich?

Wir geben Freiheit im Austausch für Schutz auf

Da kommt wieder Sigmund Freud ins Spiel. Regeln schränken uns genau dort ein, wo wir über die Stränge schlagen und damit das friedliche Zusammenleben stören würden. Nur weil wir ohne Angst unsere Wohnung verlassen können, gehen wir zur Arbeit, kaufen ein und nehmen am sozialen Leben teil. Jeder Ausrutscher wird vom Staat geahndet und nach feststehenden Regeln geklärt. Sei es ein Autounfall oder eine Prügelei.

Wir geben unsere Verantwortung also an eine höhere Instanz ab, die vieles für uns regelt. Das ist bequem und hilft, eine funktionierende Gemeinschaft aufzubauen. Doch der Verzicht auf die eigene Initiative in einigen Bereichen ist auch ein Verzicht auf Freiheit. Wir ordnen uns der Gemeinschaft unter, in der Hoffnung auf ihren Schutz.

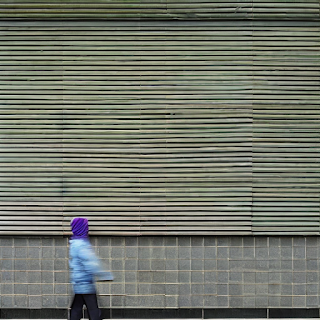

Inzwischen sind die meisten Menschen so sehr an dieses Arrangement gewöhnt, dass sie nicht darüber nachdenken. Regeln sind zu alltäglichen Begleitern geworden. Schilder weisen uns immer wieder darauf hin. Im Straßenverkehr, auf Grundstücken, im öffentlichen Raum. Manchmal zeigt der Staat auch den erhobenen Zeigefinger in Form eines seiner Diener. Die Einhaltung der Regeln wird kontrolliert und die meisten Menschen finden das in Ordnung.

Mut zum Regelbrechen

Die Vorteile überwiegen. Allerdings sprießen Regeln vielerorts wie Pilze aus dem Boden. Stichwort Überregulierung. Gemeinschaften neigen dazu, alles regeln zu wollen, um ihre Mitglieder bis ins Kleinste zu kontrollieren. Oder auch schlicht und einfach, weil es Kompetenzgerangel gibt. Dabei bleibt die Freiheit des Einzelnen wahrhaftig auf der Strecke. Er verfängt sich in einem Dschungel an Bestimmungen, der kaum zu durchdringen ist. Ein Ärgernis.

Hannah Arendt führt das Phänomen der Reglementierung auf das Entstehen der Gesellschaft, die das Handeln ausschließt, zurück. "An seine Stelle ist das Sich-Verhalten getreten, das in jeweils verschiedenen Formen die Gesellschaft von allen ihren Gliedern erwartet und für welches sie zahllose Regeln vorschreibt, die alle drauf hinauslaufen, die Einzelnen gesellschaftlich zu normieren, sie gesellschaftsfähig zu machen und spontanes Handeln wie hervorragende Leistungen zu verhindern." ("Vita Aktiva oder Vom tätigen Leben", Piper 2021, Seite 62) Alle Unstimmigkeit wird entsprechend als Abweichung von einer in der Gesellschaft geltenden Norm und daher als asozial oder anormal beurteilt.

Also auf die Barrikaden gehen? Nein, das wäre ein Anrennen gegen Windmühlen. Einfach die eine oder andere Regel brechen. Das erfordert Mut genug. Denn wer aus der Masse ausschert, wird plötzlich gesehen. Ein kleines Experiment: Hinkend über den Markt gehen. Schon gibt es Aufmerksamkeit.

Also, Regelbrechen. Es sollte natürlich sinnvoll sein und etwas bringen. Vielleicht ein Ärgernis beseitigen oder einfach ein Stück Freiheit erkämpfen.

Auf einmal eine Nuance anders machen. Das verunsichert Menschen und bringt sie manchmal zum Nachdenken. Denn es stellt Gewohnheiten in Frage und nimmt damit ein Stück Sicherheit. Gegenreaktionen bleiben nicht aus.

Regelbrecher sind nicht unbedingt beliebt, aber auf jeden Fall ein belebender Faktor in einer Gesellschaft. Sie weisen darauf hin, dass manches auch anders geht - und das ist wichtig. Denn Regeln haben nur Macht über uns, solange wir sie akzeptieren. Wenn wir aufbegehren, merken wir oft, dass sie überhaupt nicht notwendig sind. Wir sollten also mehr Mut haben, Regeln auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Damit wir uns weniger davon abhalten lassen, Dinge auch zu tun, wir wir eigentlich tun möchten und nur aufgrund irgendeiner Regel nicht tun dürfen. Natürlich sollten wir dabei Rücksicht nehmen. Aber dazu bedarf es keiner Regel, denn das versteht sich von selbst.

Noch eine Anmerkung: Regelbrecher müssen die Regel verstehen, die sie brechen wollen. Wer sich also in einer fremden Gemeinschaft falsch verhält, bricht wahrscheinlich nicht bewusst Regeln, sondern benimmt sich schlicht daneben.

Foto: Von SukR - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47097397